- Dates16 May 2019 - 31 August 2019

- CuratorBeat Wismer

- Artists

by Beat Wismer

1939 in Zug geboren und dort auch aufgewachsen, besucht Josef Herzog 1961 bis 1965 die Kunstgewerbeschule Luzern, er schließt die Ausbildung mit dem Zeichenlehrerdiplom ab. In Luzern ist er Schüler u.a. bei Max von Moos, dem grossen späten Surrealisten. Herzog unterrichtet erst in Sursee, seit 1967 bis 1976 an der Kantonsschule in Aarau: Die Stelle vermittelt ihm der damalige Zeichenlehrer und spätere Konservator des Kunsthauses, Heiny Widmer. Herzog lebt mit seiner Frau, der Künstlerin Theres Hodel, und mit den zwei Kindern in Aarau, 1976 übersiedelt die Familie nach Zug, wo Josef Herzog ein weiteres Jahrzehnt unterrichtet.

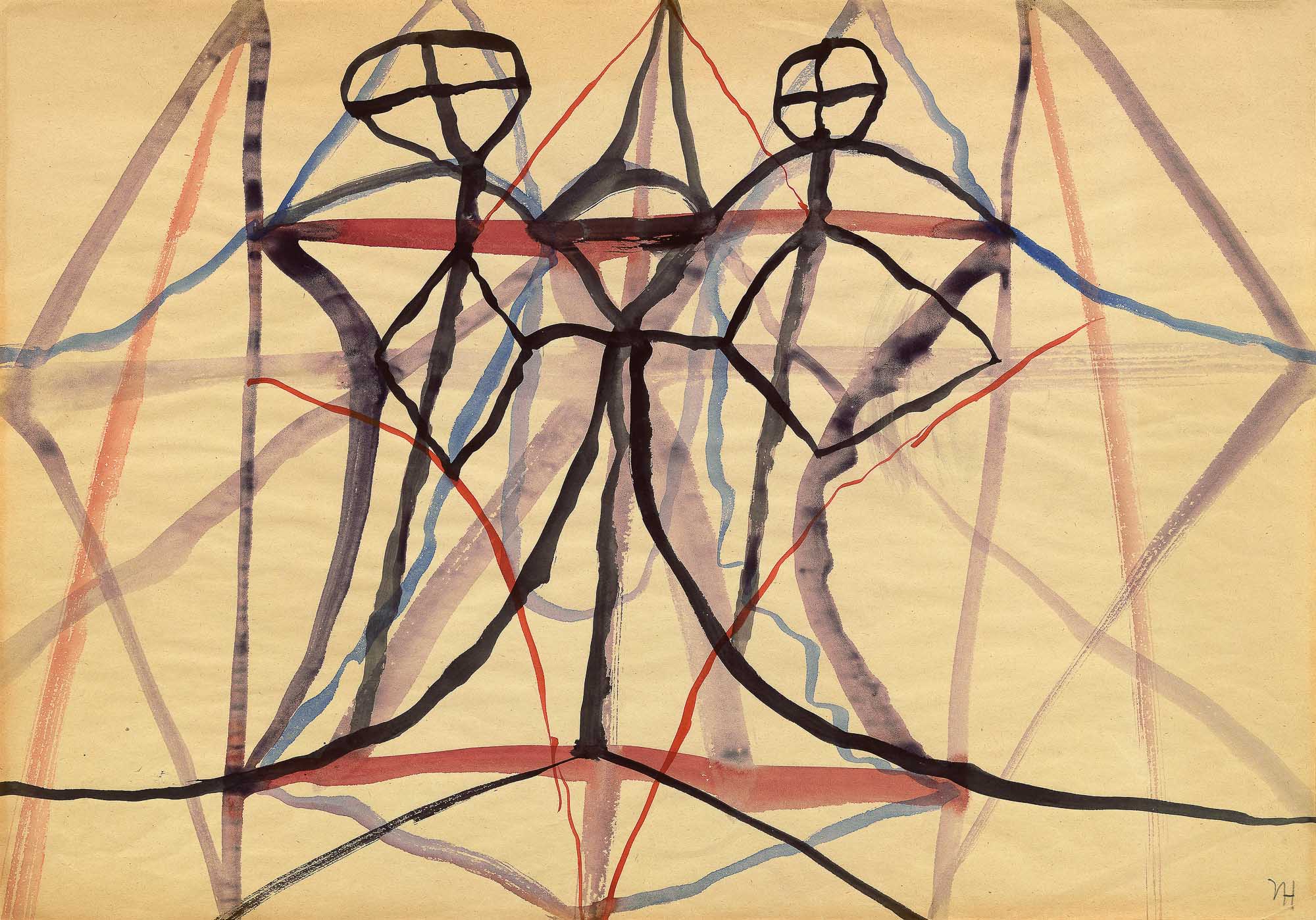

Eine Ahnung davon, dass der Luzerner Lehrer Max von Moos für ihn wichtig gewesen sein muss, geben frühe Blätter aus den Jahren 1969 bis 1971, gleichzeitig sind diese frühen Werke, und nur diese, mit ihren organischen und auch figürlichen Allusionen und Verweisen am ehesten mit einer bildnerischen Sprache in Verbindung zu bringen, die dem damaligen Zeitstil entsprach. Seit 1970 gehört Josef Herzog zum Kreis der Ateliergemeinschaft am Ziegelrain, dank der die Kleinstadt Aarau eine wichtige und aktuelle Rolle in der schweizerischen Kunstlandschaft zu spielen beginnt. Im Unterschied aber zu den anderen Ziegelrainern Heiner Kielholz, Max Matter, Markus Müller, Christian Rothacher und Hugo Suter, die sich, der offenen Kunstsituation nach 68 entsprechend, experimentierend auch mit den neuen Möglichkeiten und Materialien der Kunst jener Zeit auseinandersetzen, arbeitet Herzog schon damals ausschließlich in seinem bis zuletzt gültigen Medium: in der Zeichnung und im Aquarell. Er arbeitet nicht mit an den expansiven Erweiterungsmöglichkeiten, die ein neuer Kunstbegriff bietet, die Spirale seiner Kunst scheint sich im Gegenteil nach innen zu drehen: in Richtung immer stärkerer Verdichtung und Konzentration, einer Konzentration allerdings, der auch eine große Gelassenheit eignen kann.

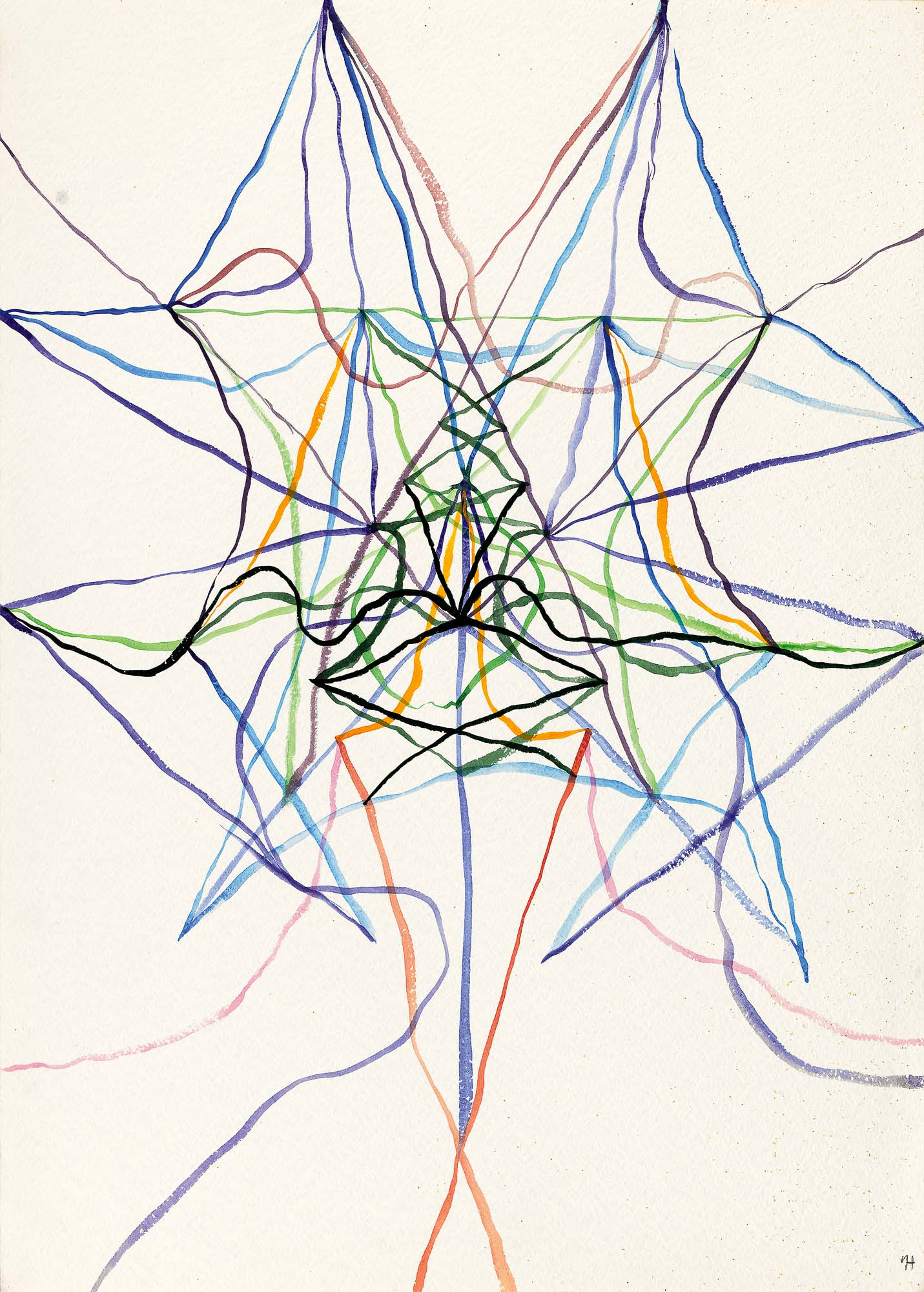

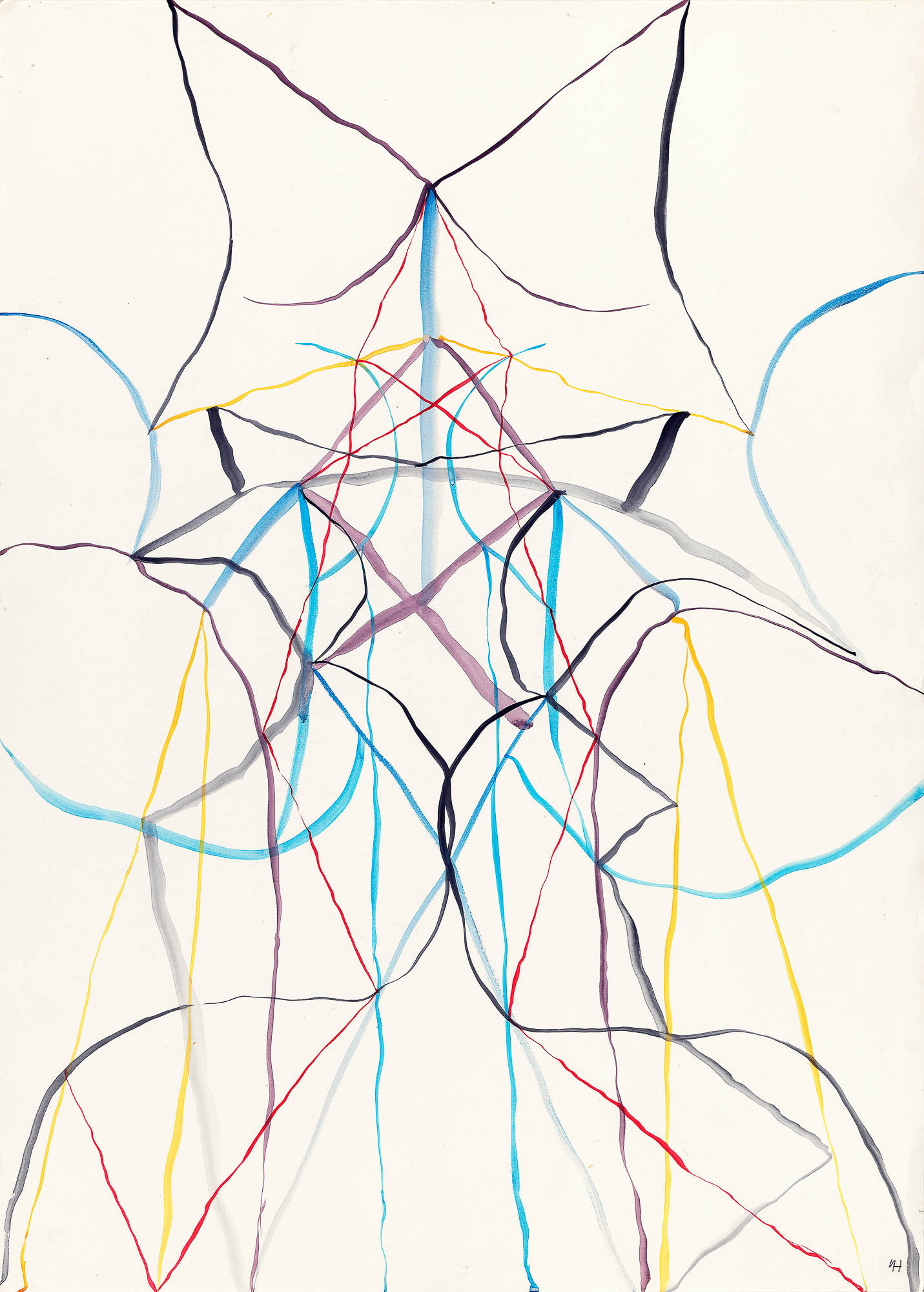

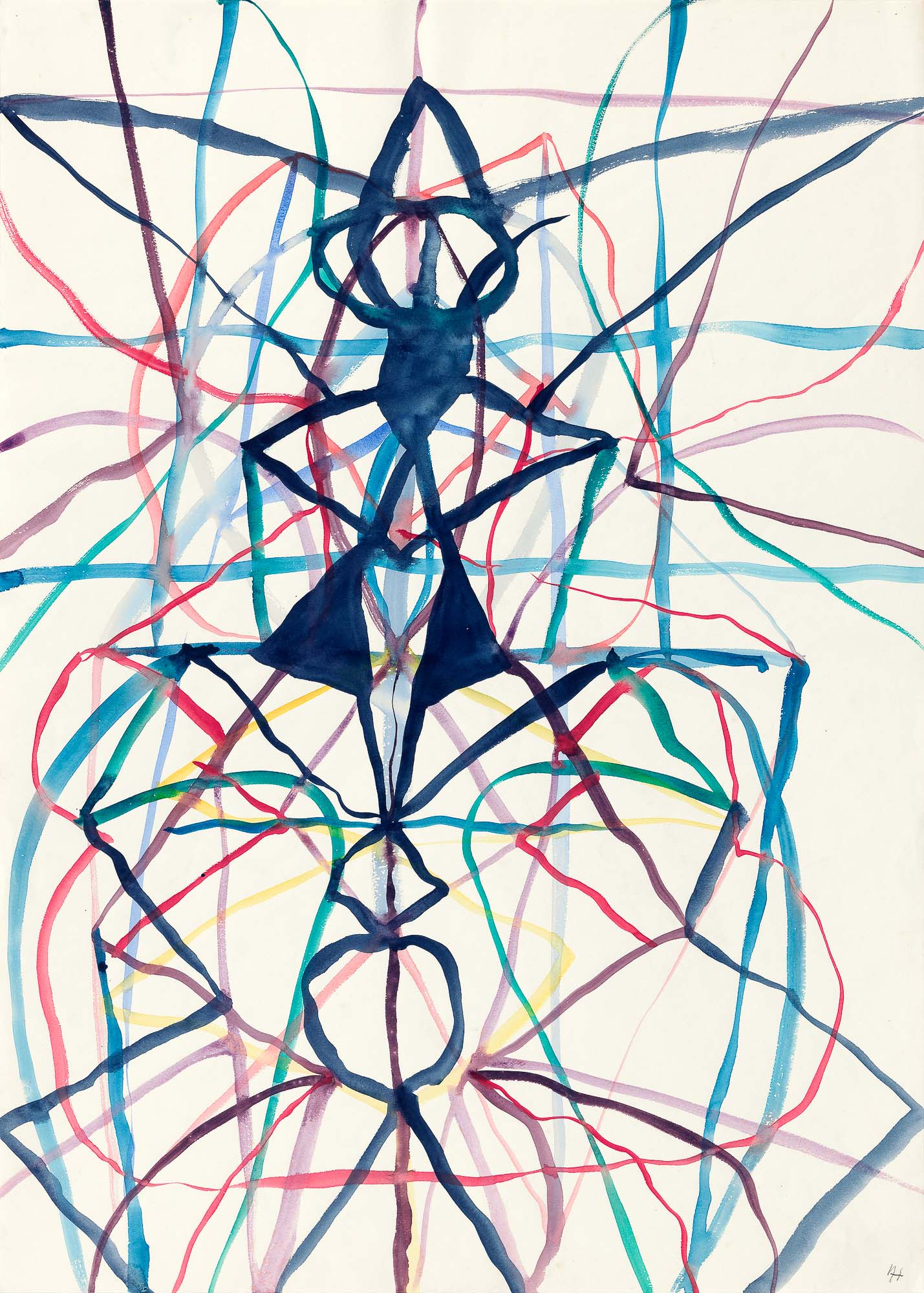

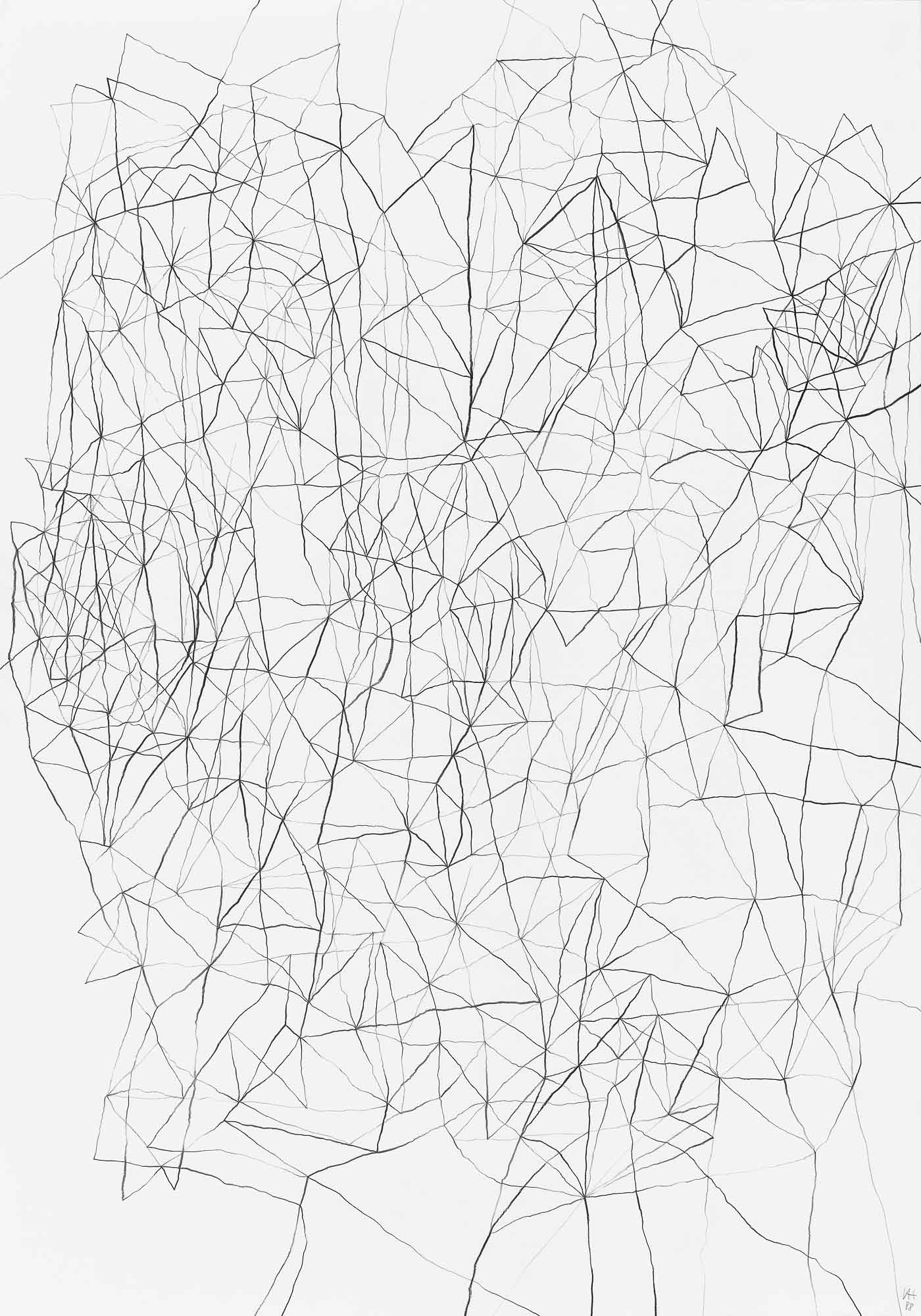

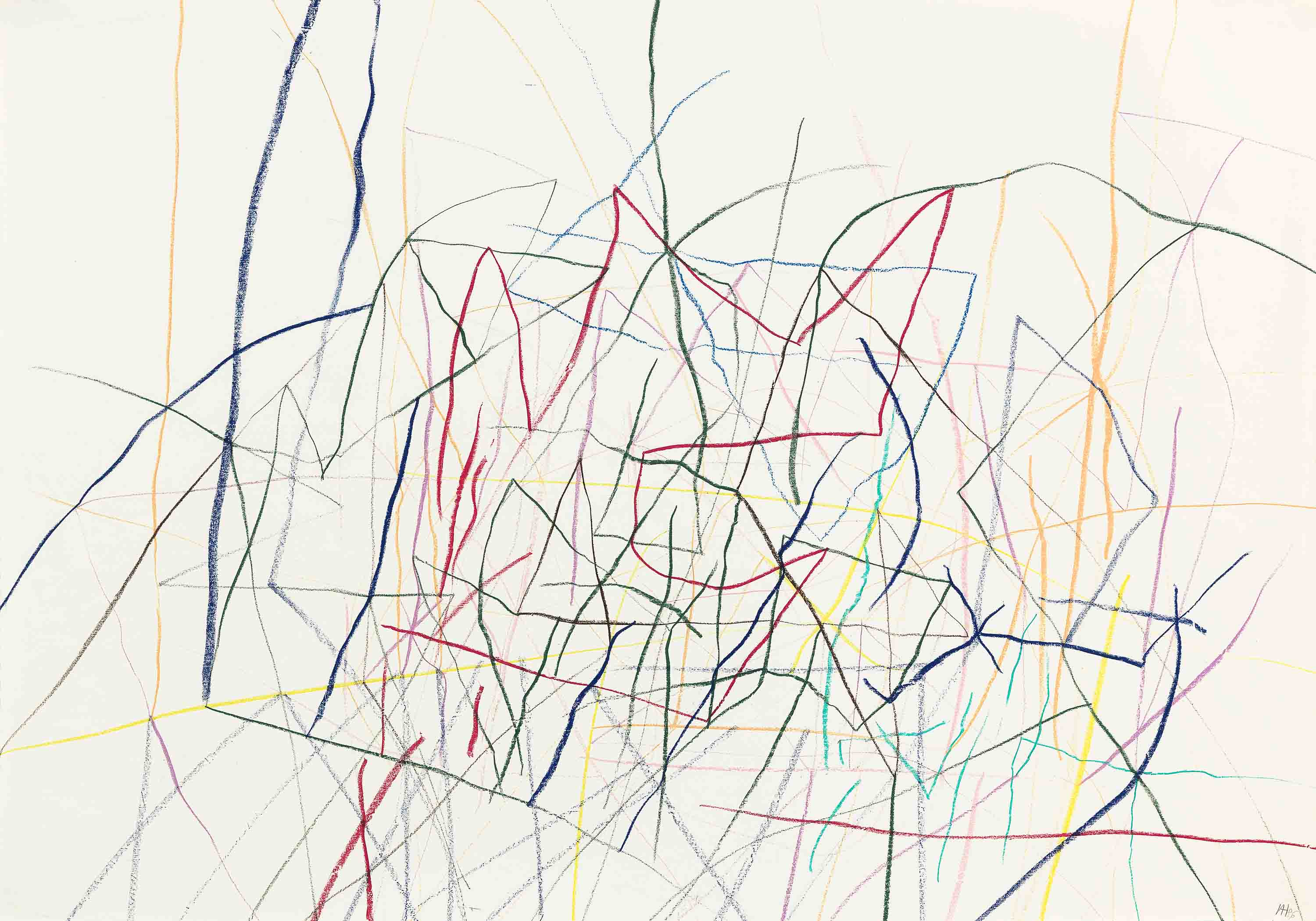

Ab 1972 gibt es in diesem Werk nur noch vage benennbare Bildgegenstände, ab 1975 gibt es solche überhaupt nicht mehr: die Linien sind gänzlich autonom geworden und haben jede dienende Funktion überwunden. Sie umreissen nichts mehr, sie sind in die absolute Freiheit entlassen. Seither arbeitet Herzog an einem absolut eigenständigen Werk, das nur noch wenig korrespondiert mit den sich ablösenden Tendenzen in der Gegenwartskunst. Es ist ein im Wortsinn radikales Werk, vorgetragen in einer stupenden Technik, deren Virtuosität nie in hohle Souveränität abgeglitten ist. Das Gesamtwerk lässt sich in Werkgruppen unterteilen, Brüche lassen sich im Werkablauf feststellen: analog der Tatsache, dass Phasen obsessiver Arbeitswut abgelöst wurden durch Zeiten der Leere, des nagenden Zweifels und der Depression und der Unfähigkeit, überhaupt eine Linie aufs Papier zu bringen. Die äusseren Brüche vermögen aber den durchgehenden inneren Gehalt dieser Arbeit nicht zu überdecken: Es ist gerade die Ambivalenz von innerer Einheit und äußeren Brüchen, welche für das Werk von Josef Herzog so charakteristisch ist.

Die Linie in Herzogs Blättern bewegen sich im großen Spannungsfeld von Ordnung und Chaos, sie schaffen über die Ordnung Form, und sie lösen die Form und die Ordnung wieder auf: Mit den Linien befreite sich der Künstler von einer einengenden Ordnung im freien Bild, mit ihnen überwand er die Engnis und das Sture bestehender Ordnungen. Die Linien des Josef Herzog erzählen keine Geschichten, sie sind die Geschichte. Sie reagieren auf die Befindlichkeit des Künstlers, aber sie beschreiben sie nicht. In der Linie erkannte der Künstler das Mittel, das seinem Verlangen nach Entäußerung gewachsen war, ihr traute er ungleich subtilere Differenzierungsmöglichkeiten zu als der Wortsprache. Er hat alle Fähigkeiten dieses reduziertesten Bildmittels ausgereizt: Zum Zwecke der möglichst präzisen Übersetzung von begrifflich nicht Fassbarem.

Mit solchen Werken — die auf eine gleiche Stufe zu stellen mit Werken von früheren Künstlern wie Otto Meyer-Amden, Louis Soutter oder auch Paul Klee wir uns nicht scheuen –und mit solchen Ansprüchen wird keiner populär: Josef Herzog, der zu den ganz wichtigen Schweizer Zeichnern über seine Generation hinaus zu zählen ist, gehört zu jenen Künstlerpersönlichkeiten, die das Englische als „artist‘s artist“ bezeichnet — Künstler, die von wenigen, von diesen aber umso höher, und vor allem von Künstlern und Kennern geschätzt werden. Da Kunstschaffende oft die kritischsten Betrachter sind, gilt die Bezeichnung als großes Kompliment.

Josef Herzog war ein überaus schweigsamer Mensch, welcher der Wortsprache zutiefst misstraute. Er war ein bescheidener Mensch, aber ein in seinen Ansprüchen an Qualität und Intensität maßloser Künstler: Er sprach wenig, kaum sogar; was er zu sagen hatte, finden wir in seinen Werken, hier entäusserte er sich rücksichtslos. Seine Kunst ist in jener Zone angesiedelt, wo unsere Sprache zugleich zuviel und zu wenig ist: Mit dieser Formulierung beschreibt Roland Barthes das unserer Sprache verschlossene Gebiet der Liebe — auch von ihr handeln Herzogs Blätter. Mit seiner radikalen, totalen und hemmungslosen Entäußerung werden für jene, die dazu bereit sind, Gebiete eröffnet, die uns alle angehen. Dabei gilt es, die Zartheit und die Zärtlichkeit zu beachten, mit welcher der Pinsel aufs Blatt gesetzt und wieder abgehoben wurde, aber auch die tiefe existenzielle Verzweiflung und die Wut, mit welcher der Stift hektisch durch die Bildfläche gequält und gejagt wurde. Wer offen auf die Blätter von Herzog zugeht, wird Wunderbares und Trauriges erfahren, er wird reiner, interesseloser und auratischer Schönheit begegnen, ebenso aber mit einer Ahnung von tiefsten und dunkelsten Abgründen menschlicher Existenz konfrontiert werden. Diese tiefe Ambivalenz wird uns ihrerseits wiederum ambivalent vor Augen geführt: In Blättern von einer unerbittlichen Intensität und gleichzeitig meditativen Gelassenheit.

Die Werke von Josef Herzog konfrontieren uns mit Gefühlen, Stimmungen und Befindlichkeiten, die wir kennen, zu deren Beschreibung uns aber die Worte fehlen. In dieser sprachlosen Ausdrucksfähigkeit des Werkes liegt einer der Gründe für unsere hohe Wertschätzung des Künstlers Josef Herzog, dafür haben wir auch den Menschen geliebt.

Aargauer Zeitung, 20 August 1998

by Beat Wismer

When Simone Holliger was invited, a couple of years ago, to create an artwork for the glass showcase that can be viewed from outside the exhibition space at the Halle Nord in Geneva, she came up with one of her most stunning individual pieces to date. What she installed in this tall yet fairly shallow window was a large-scale work consisting of quite stiff paper, glued at the edges, and wrought with layers of graphite that gave the impression of a metal or bronze relief. The ever-modulating surface seemed to press forward and retract alternately, utilising the artificial lighting of the glass showcase in an attractive play of chiaroscuro. The highly informative title of the piece – Carrying marks over the edge – could be read as a manual of instruction. To me, it also indicated a dense concentration of energy, suggesting the potential of the work to escape its physical constraints. In my own view, the particular form taken by this narrowly confined and quite literally encapsulated presentation as a large-scale, stand-alone piece, could merely hint at what I see as a constitutive trait and even as a crucial characteristic of Simone Holliger’s artistic approach. Yet at the same time, the potential it embodied was so stark as to be almost physically tangible; something that might be described as not just a tendency towards expansion into the surrounding space, but also towards communication with other works. That said, the stand-alone presentation of Carrying marks over the edge provided a tantalising insight into this artist’s oeuvre.

As part of the Bourses de la Ville de Genève group exhibition at the city’s Centre d’art contemporain in the autumn of 2016, Simone Holliger presented a complex installation with a similarly informative title Et tout autour le vide se creuse (And all around the void caves in). While the first title has associations with a dense, arrested and yet outward-pushing concentration, the second suggests a surrounding force penetrating from the outside into the in-between spaces within the constituent parts of the work, as though entering the stage on which the many individual works were presented.

The relationship between these two presentations might be equated with the twin concepts of concentration/expansion and inhalation/exhalation. Et tout autour le vide se creuse was a presentation that was both sovereign, and also quite literally an open work, or opera aperta, such as that described by Umberto Eco: there was an equal inclusion of both floor and wall, with large and small works that could be read either as sculptures – with and without plinths – or as wall pieces, while flat or folded or even torn lengths and strips of paper scattered amongst them posed the question of whether these might be works in their own right or simply elements harbouring the potential of becoming a sculpture or a relief. The impression of the presentation tended to switch somewhat. At times, visitors might feel they were viewing an installation based on the premise of modern sculpture and alluding to the full canon of classical modernism right through to, say, the Passstücke (Adaptives) of Franz West. At other times, the situation seemed more akin to visiting the studio of a sculptor in which pieces already primed for exhibition were juxtaposed with others that were far from finished. When asked about the relationship between exhibition and studio, the artist said, “The studio plays a central role for me. It is there that many of the spatial relationships between the works emerge, which are then extended into the exhibition space. I regard the studio as a mobile work space, whose contents are constantly adapting to specific needs; it is, in a certain sense, at once a work space, exhibition space, storage space and living space.”

This may give some insight into the carefully reflected contextual basis upon which Simone Holliger develops her artistic praxis, elucidating the openness of the situation and its fluid boundaries with considerable, well-founded precision. When she touches upon the concept of the dispositif in responding to a question of what plays a constitutive role in the presentation of her art, she uses the term judiciously, knowing full well the complexity of its meaning in the writings of Michel Foucault. While this concept generally proves to be a fruitful approach to her work, it is particularly apt where the discourse veers towards the simultaneity of expressly defined works on the one hand alongside supposedly random placements on the other – the latter at times involving the de-position rather than the ex-position of barely formed, ephemeral material. Simone Holliger’s oeuvre as a whole exudes spirit and attitude evoking a stance more inclusive than exclusive, more “this as well as that” than “either this or that”. One of the most striking and persuasive qualities of her work is that it is grounded with such firmness and stability on the one hand, yet so wonderfully light and seemingly casual on the other. It is also somehow unsecured, which is perhaps what she was alluding to in a statement she posted on her website about her work: “The whole floats precariously between foundation and destruction.”

The two exhibitions described above, held in the autumn of 2016 – one being the presentation of a single large-scale piece in a glass showcase and the other the staging of a group of more than ten seemingly inter-communicative works – took place a good two years after her very first installation in the summer of 2014 at her art school graduation show. Even then, the two disparate forces that inform her work were clearly discernible: a distinctly drawing-based approach that nevertheless leaps from the two-dimensional page or wall to enter into the realm of the sculptural in actual three-dimensional space. Returning once more to the artist’s statement on her website: “The installations are like drawings in the space…”. At that time, the element of draughtsmanship seemed more explicit, even where it involved a three-dimensional transposition of line into form, with the sculptural aspect being flatter and more minimalistically pared-down, albeit interspersed with the occasional brightly coloured two-dimensional element, scaled against the wall and presented like a backdrop within the space. Between this initial presentation and the two subsequent exhibitions, there was a two-year hiatus that included a month in Marfa, Texas, during 2015, where Holliger encountered the works of Donald Judd, John Chamberlain and others. Their radical, clear-cut, concise approach may well have triggered a seminal development. While there, she produced an extensive group of small-format works – quite pragmatically, given that they had to be easy to transport back home – in her usual simple materials of paper and glue with added colour (wax crayon, watercolour or pigment). The works in the Marfa series are imbued with a wonderful levity that reminds me in principle of an étude. These simple paper objects with their deceptively light touch are sovereign and completely undidactic, yet they pose fundamental questions about sculpture and plasticity, while addressing those issues through, and by dint of, their basic constitutive elements. The specific combination of drawing and sculptural composition, as in such simple Marfa pieces as Umriss (Outline), Sandwich, and ich über dir (I above you) is redolent of the same unpretentious approach that we so admire in the works of, say, Richard Tuttle.

In 2016, back in her Geneva studio, she then set about creating works such as Trajectoire, Détour (Detour) and Umschreibung (Circumscription), as well as Rundungen (Curves) and Faltbar (Foldable), or Dunkles Volumen (Dark Volumes) and Samtbild (Velvet Image). The list is indicative of the multiple levels referenced by the titles, each proposing a premise that corresponds, in turn, to the multiple directions from which the artist approaches and hones in on questions of sculpturality and plasticity. The aforementioned works reprise the inspirational impact of Marfa on the artist’s evolving process of condensation and reduction, now transposed to a somewhat larger format. These works are quite clearly related to the smaller pieces in the Marfa series. Moreover, the work of this period follows on from another group of works that more or less explicitly addresses the abstract sculpture of classical modernism. Here, too, we find precursors as early as 2015, such as the work Durchstich (Puncture) and the wall piece Schriftstück (Written Document) from the Marfa series, which inescapably remind us of Hans (Jean) Arp’s plaster reliefs. Alongside Konglomerat (Conglomerate) and others, a group of works was now emerging, the largest of which, the above-mentioned Carrying marks over the edge, was presented this autumn. This same group also includes absent (Consagra), with its acknowledgement of the modernist sculptures of the 1950s and 1960s, such as we might find in public spaces. Its title specifies, in brackets, a specific point of reference: namely, the Italian abstract sculptor Pietro Consagra, who was, in his day, famed for his participation in various biennials as well as in the international art exhibition documenta. Today, however, his name has been all but forgotten. The work displayed in the glass showcase in Geneva also gives a nod to this sculptor’s oeuvre. Another piece in this group of works is the ceiling-high Einschnitt (Plötzliche Skulptur) (Incision (Sudden Sculpture)), which, in early 2016, was the first piece to be tailored towards a specific exhibition situation. In order to present it upright, the huge panel – in two-sided relievo – had to be fitted between floor and ceiling. As a wall-mounted relief, the one visible side of the work could be viewed in conjunction with Et tout autour le vide se creuse. That was months later, and was staged in dialogue with numerous other pieces.

What, we might ask ourselves, could possibly motivate any young artist – especially one so avowedly and expressly grounded in drawing and whose work has such an unmistakably contemporary slant – to devote herself to a form of sculpture that seems so irrelevant to the art world of today? It comes as no surprise to find publications in her studio about Eva Hesse or Robert Overby, nor particularly remarkable to find the conversation turning towards contemporary artists such as Katinka Bock. But to discover the influence of an artist such as Pietro Consagra in her artistic research does give pause for thought.

By way of conclusion, I would like to illustrate in a little more detail what it is that actually underlies this process and how it is that the appropriation of an art historical position with a recognised sculptural potential can be so productively transformed and deployed. In the spring of 2017, Simone Holliger had a solo exhibition called “Travelling light – between flatness and depth” at the Palais d’Athénée in Geneva. It featured her largest installation to date. On a footprint of six by three and a half metres, she arranged a group of uniformly white objects varying greatly in size. It recalled some kind of abstract experimental theatre, or perhaps Alberto Giacometti’s La Place or La Forêt or even a video work by Bruce Nauman. The artist, however, simply titled the work Eine Skulptur and explained, in the subtitle, quite candidly, where she had found the source for this truly impressive visual orchestration: “(after the Stones series of drawings by Alberto Magnelli)”. In July 1931, inspired by the marble quarries of Carrara, Alberto Magnelli had created a group of some thirty small ink drawings, a few of which he had used as studies for later oil paintings. Long undiscovered, his series of sketches was first exhibited and published about ten years ago. In his drawings, Magnelli abstracted the blocks of stone, transforming them into architectural and anthropomorphic figures. The entire series that he created might also be interpreted as a kind of theatre. Just as the painter transposed blocks of stone, inherently sculptural as they may be, into drawings that were, in turn, transformed into paintings, so too does Simone Holliger indirectly carry forward the sculptural energy that she discerns in Magnelli’s sketches through her creations of three-dimensional objects that possess a highly sculptural quality. The upshot of all this is a broadly abstract production that undeniably juggles with precarious ambiguities. Although the protagonists no doubt resembled and clearly played the role of stones, they were not stable structures but rather fragile objects made of paper, some of them piled up to a hazardous height of five metres.

When Magnelli had an exhibition at the Stein gallery in Paris in 1934, the young critic Anatole Jankovsku wrote in Cahiers d’Art (no 5-8, 1934) “Il se sert aussi du passé qui doit servir pour l’avenir.” These words haunt me when I stand before an object by Simone Holliger, created in 2017. I am inevitably reminded, for all their differences, of the sculptures by Zadkine and Lipchitz when I read a title such as Broken for something new to spring out. This almost dialectical turn could perhaps even stand for her oeuvre as a whole, for it compels us to thoroughly rethink certain supposedly self-evident concepts such as drawing and sculpture, particularly with a view to how they interrelate.

Als sie vor zwei Jahren eingeladen wurde, die „Capsule“, eine Vitrine am Gebäude des Ausstellungsraums Halle Nord in Genf zu bespielen, präsentierte Simone Holliger in dem übermannshohen, jedoch wenig tiefen Schaufenster eines ihrer bis dahin grössten Einzelwerke. Das ziemlich steife, an den Kanten verleimte Papier, aus dem diese grosse Arbeit aufgebaut ist, hatte sie so mit Grafitschichten bearbeitet, dass der Eindruck entstehen konnte, der Betrachter stünde vor einem Metall- oder Bronzerelief. Die stark bewegte Oberfläche mit den vor- und zurückspringenden Partien spielte in dem verglasten Kasten mit der künstlichen Belichtung von oben ein attraktives Spiel mit Licht und Schatten. Der in vielerlei Hinsicht aufschlussreiche Titel der Arbeit – «Carrying marks over the edge» – könnte als eine Art Handlungsanweisung gelesen werden, für mich weist er indes auch auf die verdichtete, geballte Energie und das Potenzial hin, womit die Arbeit den knappen Rahmen zu sprengen trachtete. Durch die besondere Art dieser beengten, «verkapselten» Präsentation konnte sich in der grossen Einzelarbeit ein anderes für das Schaffen oder die Haltung von Simone Holliger typisches, für mich fast konstitutiv wichtiges Charakteristikum nur andeutungsweise ausleben; es wurde aber immerhin als so drängendes Potenzial sichtbar, dass es beinahe körperlich erlebbar wurde: Benennen wir es als Hang nicht nur zur Ausdehnung in den Umraum, sondern ebenso zur Konstellation und dadurch auch zur Kommunikation mit anderen Arbeiten. So öffnet die Einzelpräsentation «Carrying marks over the edge» einen vielversprechenden Zugang zum Schaffen der Künstlerin.

Im Rahmen der Werkbeitragsausstellung der Stadt Genf konnte Simone Holliger ihre Arbeit im gleichen Herbst 2016 im Centre d’art contemporain in einer umfangreichen Inszenierung vorstellen. Sie betitelte die vielteilige Installation wiederum aufschlussreich mit «Et tout autour le vide se creuse». Assoziiert man mit dem ersten Titel angehaltene und verdichtete, allerdings nach aussen drängende Konzentration, so impliziert der zweite nun den von aussen nach innen und zwischen den Teilen der Gruppe wirkenden Um- und Zwischenraum, den Kontext der Bühne, auf dem die zahlreichen Einzelarbeiten inszeniert wurden. Das Verhältnis der beiden Präsentationen könnte mit den Begriffspaaren Konzentration und Expansion oder Inhalation und Exhalation umrissen werden. «Et tout autour le vide se creuse» war eine souveräne, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch in Umberto Ecos Sinne, offene Präsentation: mit gleichberechtigtem Einbezug von Boden und Wand, mit grossen und kleineren Arbeiten, die als Skulpturen – mit und ohne Sockel – oder als Wandreliefs gelesen werden konnten, dazwischen lagen flache oder gefaltete und auch gerissene Papierbahnen und -stücke, vor denen sich ein Betrachter vielleicht die Frage stellen mochte, ob es sich schon um Werke handelte oder doch eher noch um Elemente, die vielleicht das Zeug – das Potential – in sich hatten, Skulptur oder Relief zu werden. Der Eindruck in der Präsentation switchte gewissermassen: Mal wähnte sich der Besucher in einer Installation, die vorgab, eine Ausstellung mit moderner Skulptur, mit Werken von der klassischen Moderne bis hin zu den „Passstücken“ eines Franz West, zum Thema zu haben; dann wiederum fühlte man sich durch die Situation eher an einen Besuch in einem Bildhaueratelier erinnert, worin Stücke, die zur Ausstellung schon freigegeben worden sind, neben solchen stehen, die erst noch Werk werden könnten. Auf das Verhältnis von Ausstellung und Atelier angesprochen, meint die Künstlerin: «Das Atelier spielt für mich eine zentrale Rolle. Zahlreiche räumliche Bezüge zwischen den Arbeiten entstehen schon dort und werden in den Ausstellungsraum weitergetragen. Ich verstehe das Atelier als mobilen Arbeitsraum, dessen Inhalt sich ständig den Bedürfnissen anpasst und der in gewissem Sinne zugleich Arbeits-, Ausstellungs-, Lager- und Lebensraum ist.»

Hier ist vielleicht der Hinweis auf das gut reflektierte Fundament am Platz, auf dem Simone Holliger ihre künstlerische Praxis entwickelt, und dass sie entsprechend fundiert und sehr präzise über diese offene Situation mit derart fliessenden Grenzen spricht. Wenn sie im Zusammenhang mit ihrer Arbeit, bei der die Frage nach der Präsentation eine konstitutive Rolle spielt, den treffenden Begriff des Dispositivs einführt, dann weiss sie sehr wohl um dessen komplexe Bedeutung bei Michel Foucault. Erweist sich der Begriff generell als fruchtbar für die Annäherung an diese Arbeit, so passt er da ganz besonders, wo der Diskurs das Nebeneinander von deklarierten Werken einerseits und von angeblich beiläufigem Hinlegen, von eher Hin- denn Ausstellen von wenig gestaltetem, ephemerem Material anderseits umfasst. Simone Holligers ganze Arbeit atmet etwas von einem Geist und evoziert etwas von einer Haltung, denen das Sowohl-als-auch näher steht als das Entweder-oder. Es gehört zu den ganz starken und überzeugenden Qualitäten dieses Schaffens, dass es einerseits fest und stabil fundiert ist, sich anderseits aber wunderbar leicht und scheinbar leichthändig präsentiert. Auch quasi ungesichert: in eine solche Richtung mag die Bemerkung aus dem Statement zu ihrer Arbeit zielen, das die Künstlerin für ihre Website verfasst hat: „The whole floats precariously between foundation and destruction.“

Die beiden beschriebenen Ausstellungen vom Herbst 2016, die Präsentation einer grossformatigen Einzelarbeit in der Vitrine einerseits und die Inszenierung mit der Gruppierung von weit über zehn miteinander quasi kommunizierenden Arbeiten anderseits, fanden gut zwei Jahre nach der ersten räumlichen Installation statt, mit der Simone Holliger im Sommer 2014 ihre Position am Abschluss ihres Studiums vorstellte. Bereits dort zeigte sich klar, welche beiden Energien ihr Schaffen prägen: eine ausgesprochen zeichnerische Haltung, die jedoch vom Blatt und dann von der Wand zur dritten Dimension, zum Skulpturalen und in den tatsächlichen Raum drängt. Nochmals die Künstlerin in ihrem Statement: «The installations are like drawings in the space…». Damals wirkte das zeichnerische Element noch expliziter, auch da, wo es sich um dreidimensionale Umsetzungen der Linie handelte, und das Skulpturale war noch flacher und minimalistischer: Einfache, zum Teil stark farbige Plattenelemente wurden vor der Wand gestaffelt und kulissenhaft im Raum präsentiert. Zwischen dieser ersten und den beiden späteren Inszenierungen lagen zwei Jahre, aber auch ein mehrmonatiger Aufenthalt als Stipendiatin 2015 in Marfa, Texas, wo, in der Nähe der Arbeiten von Donald Judd, John Chamberlain und anderen, ein radikal klärender, konzentrierter Prozess stattgefunden haben muss, in dem sich Entscheidendes entwickelte. Hier entstand eine umfangreiche Gruppe von kleinformatigen Werken – ganz pragmatisch: sie mussten ja leicht nach Hause transportierbar sein — im wie immer einfachen Material: Papier, Leim und irgendwelche Farbe (Wachskreide, Aquarell oder Pigment). Die Arbeiten der Marfa-Series charakterisiert eine wunderbare Leichtigkeit, die mich an den Begriff der Etüde denken lässt: Scheinbar leichthändig, souverän und völlig undidaktisch stellen diese einfachen Papierobjekte Grundfragen der Skulptur und der plastischen Gestaltung vor und kommentieren sie in und mit ihren Grundelementen. Die spezifische Verbindung von zeichnerischem Herangehen und plastischer Gestaltung erinnert uns in den einfachsten Marfa-Stücken wie «Umriss», «Sandwich» oder «ich über dir» an jene unprätentiöse Haltung, wie wir sie etwa im Schaffen eines Richard Tuttle bewundern.

Zurück im Atelier in Genf entstehen 2016 Stücke wie «Trajectoire», «Détour» oder «Umschreibung», «Rundungen» oder «Faltbar», «Dunkles Volumen» oder «Samtbild»: Die Auflistung weist auf die verschiedenen Ebenen hin, auf denen die Titel der Arbeiten argumentieren. Sie entsprechen damit wiederum der Vielfalt an Richtungen, aus denen heraus die Künstlerin sich skulpturalen und plastischen Fragestellungen nähert und widmet. Die genannten Arbeiten nehmen die Anregungen auf, die in Marfa in einem Prozess der Konzentration und Reduktion entwickelt worden waren, und überführen sie ins etwas grössere Format. So handelt es sich bei den genannten Arbeiten sichtlich um Verwandte der kleinen Stücke aus der Marfa-Series. Daneben setzt die Arbeit an einer anderen Werkgruppe ein, die sich nun mehr oder weniger explizit mit klassisch moderner, abstrakter Skulptur auseinandersetzt. Auch hierfür finden wir 2015 schon Vorläufer, so etwa in der Arbeit «Durchstich» oder in der Wandarbeit «Schriftstück» aus der Marfa-Series, vor der wir uns unwillkürlich an Gips-Reliefs von Hans Arp erinnert fühlen. Mit «Konglomerat» und anderen entsteht nun aber jene Gruppe von Werken, deren grösstes Stück die Künstlerin, wie eingangs beschrieben, im Herbst unter dem Titel «Carrying marks over the edge» zeigte. Zur Gruppe gehört auch «absent (Consagra)», das in seiner Erscheinung an modernistische Skulptur der fünfziger und sechziger Jahre erinnert, wie wir sie auch im öffentlichen Raum antreffen können. Der Titel nennt in der Klammer nun den konkreten Bezugspunkt, den italienischen abstrakten Bildhauer Pietro Consagra, der zu seiner Zeit mit diversen Biennale- und documenta-Teilnahmen sehr bekannt war, dessen Name heute jedoch weitgehend vergessen ist. Auch die Arbeit in der Genfer Vitrinenausstellung bezieht sich auf ein Werk dieses Bildhauers. Zur Werkgruppe gehört auch die raumhohe Arbeit «Einschnitt (Plötzliche Skulptur)», das erste Stück, das Anfang 2016 auf eine konkrete Ausstellungssituation hin konzipiert worden war. Um stehend präsentiert werden zu können, wurde die riesige Scheibe – ein zweiseitiges Relief – zwischen Boden und Decke eingepasst. Als Relief an der Wand wiederum konnte der einen Seite dieser Arbeit im Zusammenhang von «Et tout autour le vide se creuse» wieder- begegnet werden: Monate später, in der Inszenierung und im Dialog mit zahlreichen anderen Stücken.

Was, möchte man sich fragen, mag eine junge Künstlerin, die so dezidiert und deklariert von der Zeichnung herkommt, deren Werk ein so unverwechselbar zeitgenössisches Auftreten hat, dazu bewegen, sich in ihrer künstlerischen Auseinandersetzung einer Art von Skulptur hinzuwenden, die heute kaum aktuell erscheint? Die Publikationen in ihrem Studio zu Eva Hesse oder Robert Overby überraschen nicht, auch nicht, dass wir im Gespräch auf zeitgenössische Positionen wie etwa jene von Katinka Bock zu sprechen kommen. Aber über eine Position wie jene von Pietro Consagra als Ausgangspunkt für eigene künstlerische Recherche wundert man sich erst einmal. An einem komplexen Beispiel möchte ich abschliessend etwas ausführlicher illustrieren, wie es bei diesem Prozess darum geht, die Aneignung eines in einer kunsthistorischen Position erkannten skulpturalen Potenzials für die eigene künstlerische Arbeit produktiv umzusetzen und zu transformieren. Im Frühjahr 2017 konnte Simone Holliger in ihrer Einzelausstellung mit dem Titel «Travelling light – between flatness and depth» im Palais d’Athénée in Genf ihre bis heute grösste Installation aufbauen: auf einer Grundfläche von sechs mal dreieinhalb Metern war eine umfangreiche Gruppe von einheitlich weissen Objekten sehr verschiedener Grösse arrangiert. Man mochte an ein abstraktes Bühnenstück denken, vielleicht auch an die Werkgruppen um «La Place» oder «La Forêt» von Alberto Giacometti oder gar an Video-Stücke von Bruce Nauman. Die Künstlerin betitelte die Arbeit indes einfach als «Eine Skulptur» und erläuterte im Zusatz zum Titel ganz offen, woher die Anregung zu dieser eindrücklichen Inszenierung kam: «(nach der Zeichnungsserie ‘Steine’ von Alberto Magnelli)». Angeregt durch die Steinbrüche von Carrara hatte Alberto Magnelli im Juli 1931 eine Gruppe von um die dreissig kleinformatigen Tintezeichnungen geschaffen, von denen einzelne als Skizzen zu Ölgemälden verwendet wurden. Die Reihe der Skizzen blieb allerdings lange Zeit unentdeckt und unbekannt, erst vor zehn Jahren wurden sie erstmals ausgestellt und publiziert. Magnelli abstrahierte die Steinblöcke in den Zeichnungen, er transformierte sie zu architektonischen ebenso wie zu anthropomorphen Figuren. Die ganze Gruppe von Magnelli kann ebenso als eine Art Theater interpretiert werden. So wie der Maler die Steinblöcke, denen das Skulpturale potenziell innewohnt, in die Zeichnungen überführte, die dann ihrerseits wiederum in Malerei transformiert wurden, so überführt Simone Holliger über einen Umweg die plastische Energie, die sie in Magnellis Skizzen erkannt hat, in dreidimensionale Objekte mit einer hohen skulpturalen Qualität. Daraus entstand eine weitgehend abstrakte Inszenierung, die durchaus auch mit prekären Ambivalenzen spielte. Immerhin waren die Protagonisten, die zwar an Steine erinnerten und auch deren Rollen im Spiel spielten, nicht stabile Skulpturen, sondern fragile plastische, aus Papier aufgebaute Objekte, von denen einige riskante Höhen von an die fünf Metern erreichten.

Anlässlich Magnellis Ausstellung der Stein-Gemälde 1934 in Paris schrieb der junge Kritiker Anatole Jankovsky (in den Cahiers d’Art, no 5-8, 1934): «Il se sert aussi du passé qui doit servir pour l’avenir.». An diesen Satz muss ich denken, wenn ich vor einem Objekt von Simone Holliger von 2017 stehe, das mich bei aller Verschiedenheit unwillkürlich an Skulpturen von Zadkine oder Lipchitz erinnert, und das sie mit dem Titel bezeichnet: «Broken for something new to spring out». Die quasi dialektische Wendung könnte vielleicht generell über ihrer Arbeit stehen. Sie zwingt uns, gewisse selbstverständliche Begriffe wie Zeichnung oder Skulptur, aber auch ihr Verhältnis zueinander, neu und grundlegend zu überdenken.

Excerpt from Collection permanente, 2018

Josef Herzog

The artist Josef Herzog (1939–1998), from Central Switzerland, uses wildly burgeoning and expanding structures and formations in his drawings, which are executed in both a controlled and a vigorous way. Josef Herzog consistently examines the features of lines, leading them back to their essence in ever new variations. Immoderateness and fascination are close together in his work.